Dans mon atelier Forme contre forme situé à Bordeaux, je travaille le papier sous toutes ses formes grâce à diverses disciplines : emboîtage, reliure, linogravure, risographie et impressions artisanales. Aujourd’hui, je vous invite à découvrir l’univers fascinant des casses typographiques et caractères typographiques et de leurs accessoires indispensables. Véritables témoins d’un savoir-faire ancien remis au goût du jour dans mon atelier, l’utilisation de caractères typographiques me servent à composer du texte pour personnaliser mes objets de création. Le nom de l’atelier trouve d’ailleurs l’une de ses origines dans le vocabulaire typographique : la contreforme, cet espace vide à l’intérieur d’une lettre, si essentiel à son équilibre et à sa lisibilité. C’était justement le premier article sur mon blog que tu peux lire ici.

Histoire et vocabulaire de la typographie

Qu’est-ce qu’une casse typographique ?

La casse désigne le tiroir compartimenté en bois dans lequel sont rangés l’ensemble des caractères typographiques mobiles. À l’origine, chaque lettre, symbole ou signe de ponctuation était gravée en métal ou sculpté dans le bois, rangé minutieusement dans ces tiroirs compartimentés. Ce système a donné naissance aux expressions anglaises « upper case » (pour les majuscules) et « lower case » (pour les minuscules), une distinction qui remonte à la disposition physique des meubles dans les ateliers d’imprimerie. Chaque casse est organisée selon une logique précise, héritée de siècles de composition typographique.

Le rang

Le rang est le meuble typographique en bois qui contient les casses. Il comporte plusieurs niveaux inclinés pour faciliter l’accès aux caractères typographiques. On parle parfois de meuble à casses dans le langage courant, mais le terme exact est rang.

Les cassetins

Les cassetins sont les petits compartiments de la casse. Chaque caractère (lettre, chiffre ou signe) y a sa place. Le cassetin du « e » est le plus grand dans une casse française, car c’est la lettre la plus fréquente dans la langue française.

Les caractères typographiques

Les caractères typographiques mobiles représentent les lettres, chiffres et symboles qui composent un texte. Chaque caractère est une pièce individuelle pouvant être utilisée pour former des mots et des phrases. La diversité des styles (ou polices) et des matériaux (bois, plomb, laiton) des caractères offre aux typographes une richesse d’expression, permettant d’associer tradition et modernité.

Haut de casse et bas de casse

Dans la composition typographique, on distingue :

- Le haut de casse : il regroupe généralement les majuscules, ces lettres de grande taille qui attirent l’attention et structurent le texte, notamment dans les titres et les en-têtes.

- Le bas-de-casse : il correspond aux minuscules, qui constituent le corps du texte dans la majorité des documents. Cette distinction joue un rôle essentiel dans la hiérarchie visuelle et la lisibilité d’un texte.

Les différents types de casses et leurs spécificités

Plusieurs types de casses existent chacun reflétant des traditions et des pratiques propres à chaque région :

- La casse française : caractérisée par des compartiments asymétriques, elle est pensée pour optimiser l’usage fréquent de certaines lettres en français. La casse traditionnellement utilisée est la « casse parisienne ». Elle combine souvent majuscules et minuscules dans un seul tiroir.

- La casse anglaise/italienne : plus symétrique dans sa disposition, elle est couramment utilisée dans d’autres pays européens.

- La casse californienne : apparue aux États-Unis lors de la ruée vers l’or, elle combine majuscules et minuscules dans un seul tiroir, facilitant ainsi le transport et le rangement (source).

Si vous cherchez un modèle de casse à étudier, ce site est une véritable mine d’or.

Les tailles des caractères typographiques, appelées corps, varient du corps 6 (très petit) au corps 72 (très grand), permettant ainsi de répondre à des besoins divers.

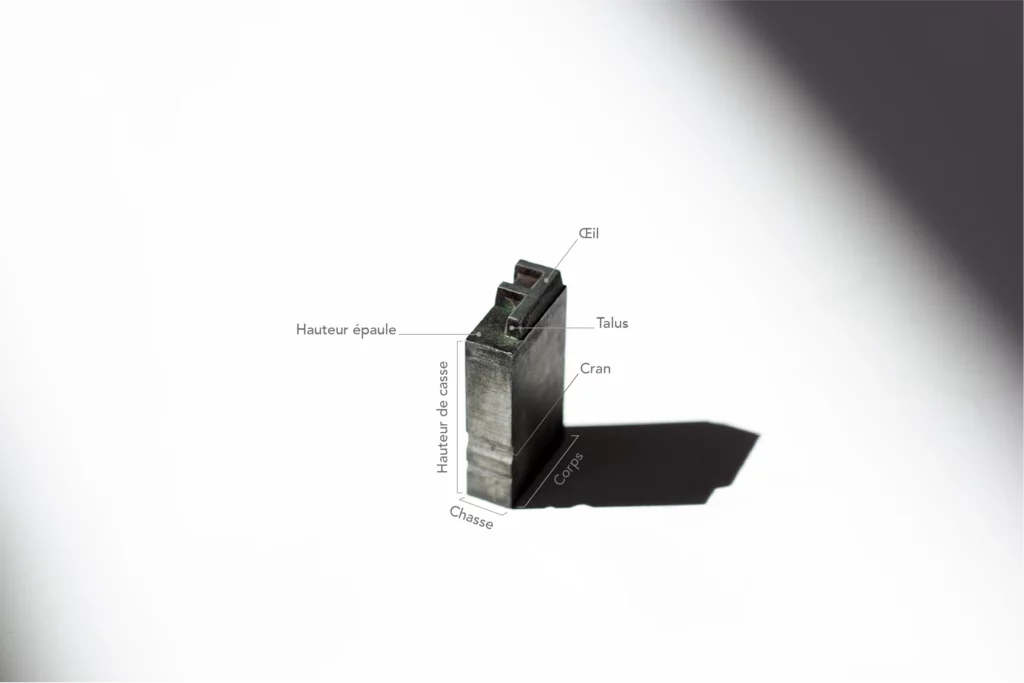

Anatomie d’un caractère typographique mobile

Chaque caractère typographique mobile, qu’il soit en plomb ou en bois, est une petite pièce finement usinée, conçue pour être à la fois fonctionnelle, résistante et précise. Au-delà de la lettre elle-même, c’est un véritable objet technique doté de plusieurs parties bien définies.

Les parties d’un caractère typographique mobile :

- Contreforme : c’est l’espace vide à l’intérieur de certaines lettres, comme le centre du « o » ou du « e ».

Dans mon atelier Forme contre forme, je rends hommage à cet équilibre subtil entre plein et vide, entre forme imprimée et espace respiré. (voir mon article ici)

- Œil : c’est la lettre gravée en relief sur le dessus du caractère. C’est cette partie qui sera encrée et imprimée sur le papier.

- Corps : c’est le bloc de métal ou de bois dans lequel est taillé le caractère. Sa hauteur détermine le corps typographique (p. ex. : Cicéro, Petit-romain).

- Hauteur d’épaule : la partie supérieure plate autour de l’œil, qui permet de stabiliser le caractère au moment de la composition.

- Talus : le bord/flanc incliné qui entoure l’œil, facilitant l’encrage sans bavures.

- Hauteur de casse : c’est la hauteur totale du corps du caractère, généralement standardisée dans un système donné (par exemple, 23,56 mm pour la hauteur française).

- Chasse : c’est la largeur du caractère, variable selon la lettre (ex. : le « m » chasse plus que le « i »).

- Cran : petite encoche gravée sur un côté du caractère, souvent à l’avant. Elle sert de repère tactile au typographe pour identifier l’orientation correcte du caractère sans avoir à le regarder.

- Gouttière : minuscule rainure souvent présente sur le côté du caractère (notamment en plomb), elle permet une évacuation de l’air ou de l’encre, et peut aussi aider à la reconnaissance tactile lors de la composition.

Les caractères typographiques étaient fabriqués avec une extrême précision pour garantir l’alignement parfait des lignes et l’uniformité des blancs. Une irrégularité de quelques dixièmes de millimètre pouvait ruiner une composition entière.

Comment lire une casse typographique ? Focus sur la casse française

Lire une casse, ce n’est pas simplement chercher des lettres au hasard. C’est comprendre une logique fonctionnelle, pensée pour optimiser les gestes du typographe. Et parmi les casses les plus emblématiques, la casse française en une pièce est une référence/standard.

Une casse pensée pour l’efficacité

La casse française se distingue par :

- Une forme asymétrique

- Un grand compartiment central pour la lettre e, la plus utilisée en français

- Un regroupement des lettres en fonction de leur fréquence d’apparition et de leur proximité phonétique

Elle est conçue pour être lue debout, face au meuble, avec le composteur à la main gauche, et la main droite allant chercher les caractères typographiques.

Organisation typique de la casse française

Voici quelques repères visuels :

- Lettres très fréquentes (e, a, i, o, n, s) : grands cassetins, bien centrés, rapidement accessibles

- Majuscules : en haut ou sur un tiroir séparé (haut de casse)

- Ponctuation (virgule, point, deux-points) : en bas à droite

- Espaces typographiques : rangées latérales à droite — on y trouve :

- Espaces fines, moyennes, fortes

- Interlignes

- Cadrats

- Ligatures (œ, æ, fi, fl…) : présentes dans certaines casses anciennes

Cette disposition n’est pas le fruit du hasard : elle permettait à des ouvriers très entraînés de composer plusieurs lignes de texte en un temps record, en limitant les mouvements de la main.

Qu’est-ce qu’un cadrat… et un cadratin ?

Les cadrats sont des blancs typographiques fixes, c’est-à-dire de petits blocs métalliques sans lettre, utilisés pour créer des espaces précis dans la composition au plomb.

Les cadrats dans la casse

Dans une casse française, les cadrats sont rangés dans une zone dédiée sur le côté droit, généralement avec les espaces justifiables. On y trouve :

| Type de cadrat | Proportion du cadratin | Usage typique |

| Cadrat | 1 | espace forte (début de paragraphe, indentation) |

| Demi-cadrat | ½ | espace entre blocs ou pour équilibrer une ligne |

| Quart de cadrat | ¼ | justification fine dans le texte |

| Huitième de cadrat, etc. | … | pour l’alignement précis |

Les typographes les utilisent pour justifier manuellement chaque ligne, en ajoutant ces petits blocs blancs entre les mots ou à la fin de ligne. Mais leur nom vient d’une unité de référence typographique : le cadratin.

Le cadratin, c’est quoi ?

Le cadratin est une unité de mesure qui correspond à la largeur d’un caractère de corps donné.

Par exemple :

- En corps 24, un cadratin mesure 24 points de large.

- Il a donc une forme carrée : largeur = hauteur = taille du corps.

En typographie numérique, cette logique a été transmise dans l’unité hem (1 hem = 1 cadratin).

Le composteur : l’outil indispensable du typographe

Le composteur est l’outil par excellence du typographe. Il s’agit d’une réglette qui permet de composer les lignes de texte en alignant les caractères typographiques de manière précise. Traditionnellement, le composteur est tenu dans la main gauche et permet de disposer les lettres à l’envers et en miroir. Cette technique requiert de la dextérité et une connaissance approfondie des différentes casses, contribuant à la beauté du résultat final une fois le papier encré et pressé. Une fois chaque ligne composée, on les transfère sur une galée — un plateau métallique — où l’on peut assembler l’ensemble du texte, l’ajuster et l’interligner avant l’impression. La galée permet ainsi de préparer le bloc typographique final, appelé la forme, qui sera ensuite calé dans la presse.

La dorure à chaud : une application prestigieuse

Parmi les techniques que j’affectionne particulièrement, la dorure à chaud tient une place de choix dans mon atelier. Cette méthode consiste à appliquer un film métallique (généralement doré ou cuivré mais je possède aussi des films colorés) à l’aide de caractères typographiques chauffés. Les casses spécialement sélectionnées pour cette technique, souvent en laiton ou en plomb, offrent une conductivité thermique optimale et garantissent un rendu élégant et durable. Ce procédé sublime les ouvrages et les objets, qu’il s’agisse de carnets, ou de coffrets (voir mon article ou ma boutique sur les coffrets naissance).

Les casses typographiques et accessoires de mon atelier

Mon atelier Forme contre forme abrite une collection éclectique de caractères typographiques mobiles soigneusement rangés dans des casses typographiques. Ces jeux de lettres en plomb, déniché un peu partout en France, me permettent de varier les styles et les textures selon les projets.

Voici un aperçu des polices que je possède :

Famille Antique

- Antique 1/2 grasse – corps 14

- Antique 1/2 grasse – corps 36

- Antique italique maigre – corps 16

- Antique – corps 18

Famille Peignot

- Antique Peignot gras – corps 10

- Antique Peignot gras – corps 12

- Antique Peignot maigre – corps 16

- Antique Peignot 12 grasse – corps 16

Autres styles

- Antique Litho – corps 12

- Grotesque gras italique – corps 18

- Diane – corps 12 et corps 16

- Univers demi-gras – corps 10, 12 et 16

Chaque famille a ses particularités : l’Antique Peignot, avec ses formes Art Déco typiques, est parfait pour des titres élégants ou des dorures stylisées. L’Univers, plus géométrique, offre une belle lisibilité moderne pour les impressions nettes. Les grandes tailles de l’Antique grasse me servent souvent pour composer des affiches ou titres en fort contraste.

Je prends soin de ces caractères typographiques comme de véritables outils vivants : certains proviennent de typographies disparues, d’autres ont été trouvés en brocante, ou récupérés dans des ateliers d’imprimeurs. Chaque lettre porte une histoire que je prolonge à travers mes créations.

Perspectives et projets futurs

L’entretien et la valorisation de ces casses ne s’arrêtent pas à leur simple usage. Certaines nécessitent un nettoyage minutieux et un tri rigoureux des caractères typographiques , afin de préserver leur intégrité. De plus, je projette de construire un meuble typographique sur mesure pour ranger ces pièces uniques. Ce projet vise à créer un espace inspirant qui combine fonctionnalité, design et respect d’un patrimoine typographique vivant.

En conclusion

Les casses typographiques, les cassetins et les divers éléments qui les composent sont bien plus que de simples outils de composition. Ils incarnent l’héritage d’un art d’imprimerie traditionnel, alliant technicité minutie et nostalgie. En intégrant ces pièces à mes projets, je rends hommage à l’histoire du papier et de la typographie tout en offrant une expérience visuelle et tactile unique.

N’hésitez pas à faire un petit tour sur mon site et ma boutique en ligne (https://alexandrinethore.fr/boutique/), et suivez-moi sur les réseaux sociaux afin de voir toute mon actualité.

Chaque article de ce blog est bien plus qu’un simple contenu à lire. C’est un véritable lieu d’échange où j’espère que vous vous sentirez inspirés à partager vos idées, vos expériences et vos questions. N’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, à poser des questions ou à partager vos propres astuces et projets créatifs. J’adore lire vos retours et discuter avec vous, car c’est dans ces moments de partage que la véritable magie opère. Votre avis compte, alors n’hésitez pas à participer à la conversation !

Bon dimanche à tous·tes

À très bientôt

Laisser un commentaire